9月12日(金)の夜から13日(土)の間にかけて、眼鏡を亡くしてしまいました。数ヶ月前、歩いている最中に胸元にかけておいた眼鏡を落とし、気付かずに踏んでしまって、作り直したばかりの眼鏡でした。佐世保に帰ってきてからは四ヶ町アーケードにある別の眼鏡屋さんに何度かお世話になっていましたが、佐世保にもようやく数千円で購入が可能な低価格帯の眼鏡を取り扱う店が出てきたので、様子見を兼ねてそちらに行くことにしました。

大阪に居た頃は難波駅のZoffにお世話になっていて、眼鏡を購入して難波で買い物をした帰りに受け取って帰る、というのが普通だったので、佐世保に帰ってきた初めの頃に佐世保で眼鏡を作ると1週間も待たされて、こういう小さな差異に驚かされたものです。ちなみに、今年になって前述の踏んだ眼鏡を作り直した時は2、3日まで短縮していましたが、30分で作れるZoffの利便性にはやはり敵いません。

させぼ五番街に出来たのは、Zoffじゃなくてジンズというお店でしたが、ウェブで確認するとZoffのように生産から販売を一手に自社で行なっているらしく、価格も低価格で即日受け渡しが可能ということで、喜んで買いに行きました。 というのも、明日月曜日に出張会議が入っているので、何としても本日中に眼鏡を作りたかったのです。先週は古い厚縁眼鏡をひっぱり出してきてかけていましたが、度が合っていないのと視界が狭いのと、やはり重いのが気になる。 古い眼鏡をかけて会議に望もうかとも思いましたが、ちょうと前述のジンズの話を耳にしていたので、購入する決心をしました。

昨日の土曜日は出張の書類作成で会社に出ており、そのまま母が運転する車に拾われ、妹と3人で弓張の丘ホテルでディナーをしてきた(佐世保の夜景とハウステンボスの花火大会が見れて良かった)ので、通勤に使っている自転車は会社に置いたまま。自宅から会社に行って自転車を取り、そこから自転車でウロウロがスタートです。

さて先週、Ingressにハマっている同僚のHさんが「佐世保公園の佐世保海兵団之跡碑」について調べていました。ウェブの誰かが撮った写真を見ると、どうも子供の頃に見覚えがある。ミニッツパーク(佐世保公園)周辺にあるということだったので大体の目星がついていたので、寄ってみることにしました。

ミニッツパークは在日アメリカ軍によって今なお占領されているエリアですが、一部は佐世保公園として市民にも開放されており、佐世保の中心地・一等地であるにも関わらず緑豊かな公園とスポーツグラウンドがある場所です。戦前は、何を隠そう佐世保鎮守府があった場所です。

さて、会社がある名切谷からミニッツパークに行くとすると佐世保川を渡らねばなりません。ミニッツパーク方面に行ける橋は、下流からジョスコー線が通っていた平瀬橋、アルバカーキ橋、佐世保橋(海軍橋)の3つです。目的地であるさせぼ五番街とは逆方向になりますが、写真撮影ついでに佐世保橋から行くことにしました。

ちなみに、佐世保橋もIngressのポータルになっているようです。

写真は佐世保橋です。橋の右手が市街地で、左手が旧佐世保鎮守府でした。川で市街地と鎮守府施設が分割されていたため、そこに架かる橋はいつしか海軍橋と呼ばれていたそうです。(ちなみに戦前から橋自体の正式名称は「佐世保橋」のようです)

橋をこえて正面に写っているビル群は、元町です。自分の本籍地で今は跡形もないですが、祖母の前の代までここで旅館をしていたそうです。

ちなみに、元町はその名前のとおり佐世保の「元」になった町のようです。佐世保鎮守府が設置される際に作成された測量地図を見てみると、佐世保は元町に数軒の民家が立ち並んでいるだけの小さな集落でした。その数軒の一つに教法寺があり、当時のまだ何もない佐世保の写真にも写っています。

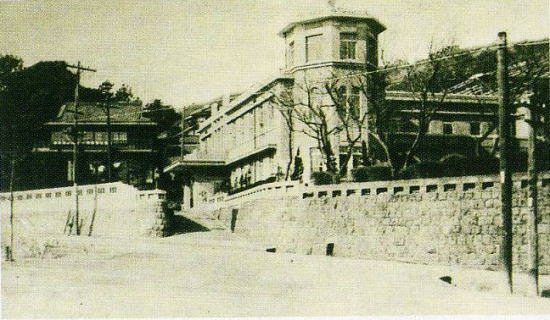

写真は佐世保市のサイトにあるエンプラ事件当時の佐世保橋の写真です。奥の瓦屋根の門が教法寺。

佐世保は鎮守府が設置されて以降、主に佐賀方面から移民?が多くやってきたと言われています。もしかすると、この元町は本当の意味での佐世保人のルーツなのかもしれませんね。

スマホでの撮影なのであまり画質が良くないですが…、市街地側から旧鎮守府方向を見た佐世保橋です。中央の大きなマンションの奥に教法寺、その奥にあるグレイの独特な形の屋根をしているのが、海上自衛隊佐世保資料館(セイルタワー)です。

セイルタワーは佐世保水交社の跡地に建設されており、その水交社は、明治9年、日本海軍士官の親睦・研究団体として海軍省の外部団体として創設されました。

米軍接収後は将校クラブとして用いられ、自分が中1の頃(1997年)に現在のセイルタワーに生まれ変わりました。(画像は海上自衛隊佐世保地方隊のサイトから拝借)

現在の建物も当時の六角形の塔があり、面持ちを残しています。自宅からも自転車で5分もかからないところなので、時間を見つけて行ってみたいと思います。

さて、話が脱線しました。佐世保橋に戻りましょう。

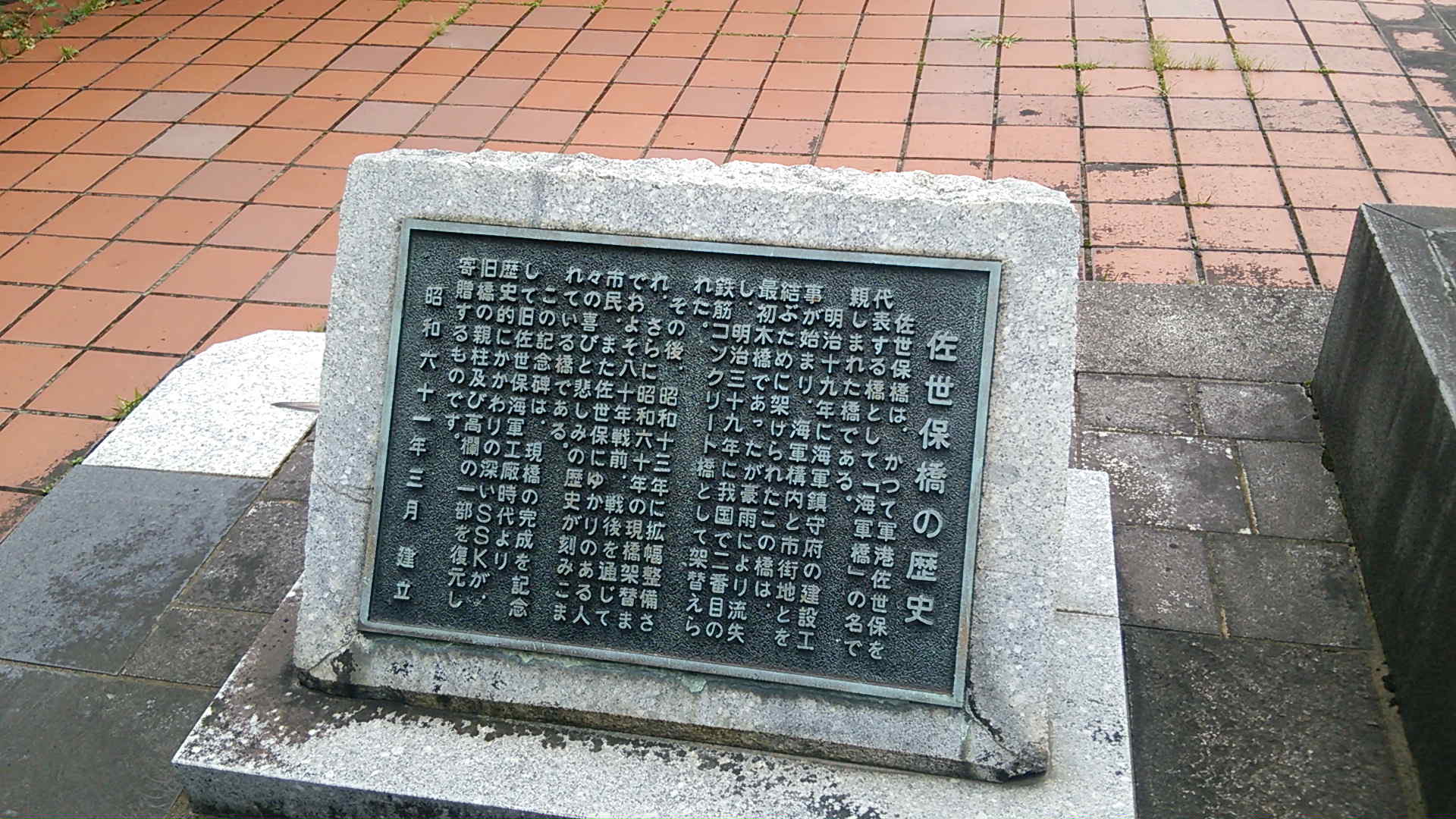

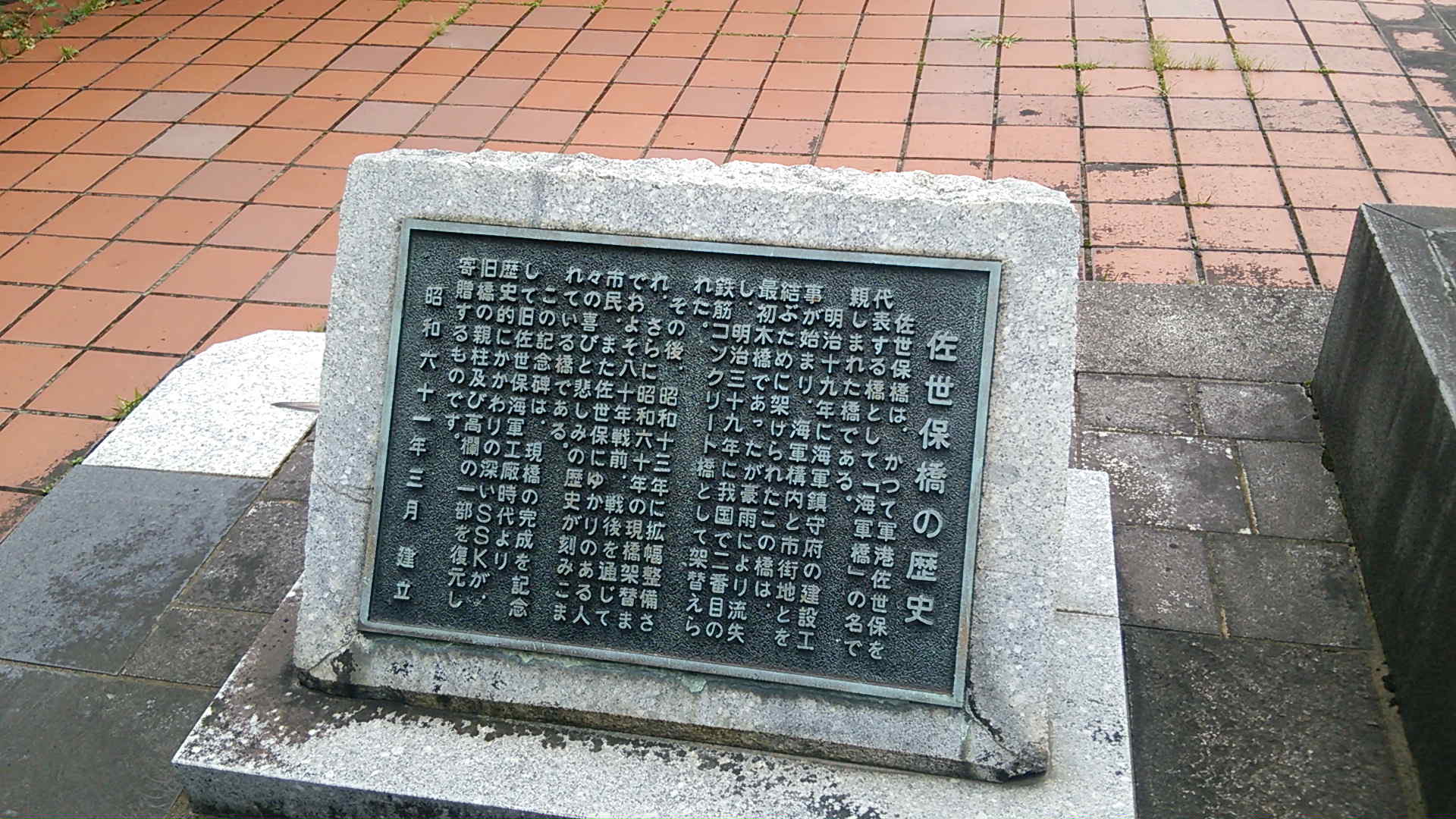

佐世保橋から2車線道路一本分の近さにある浜田公園に、旧・佐世保橋の欄干の一部が残されています。この一部は下の碑文にもあるとおり2代目です。

佐世保橋を旧鎮守府エリアに渡ると、佐世保総合病院前に旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館があります。

私は中に入ったことがないんですが、以前入ったことがある母の話によると「内装は勿体ないくらいボロボロになっていた」とのことです。 佐世保地方隊のウェブサイトによると、これは耐震工事と復元工事らしく、2015年には戦前の華やかな姿に生まれ変わるそうです。佐世保はその土地柄ゆえ古い建造物が少ないので、こういう保存の動きは嬉しいですよね。

総合病院の横にある佐世保川沿いの道を南下していくと、アルバカーキ橋が見えてきました。

昭和41年に架けられた橋で、佐世保と姉妹都市である米国アルバカーキ市の名前をとって命名されました。この橋は、写真のずっと右に集中している米軍基地から、左の市街地に歩いて行く良い場所に架かっているため、米兵やその家族がよく歩いています。 この写真には写っていませんが、左のファミリーマートのさらに左側すじ向いに、いつもお世話になっている西海模型さんがあります。西海模型さんに行くとすごい確率で米兵しかいないのは、こういう立地のせいかもしれません。

アルバカーキ橋を前の写真でいう右手に進んでいくと、佐世保公園があり、米軍施設のゲートがあります。米軍施設と言えど、この奥は野球のグラウンドなどがあるスポーツ施設なので、休日もあって多くの子供たちが米兵に混じって出入りしていました。

写っているのはレストハウスらしく、以前中に入ったことがありますが、アメリカンサイズのコーラなどを飲めましたよ〜。

視線を右にちょっとずらすと、明らかに日常で人が使ってなさそうな道が続いています。米軍のフェンスがある左側はフェンスの向こうは往来が耐えませんが、こっちは誰もいません。苔と雑草ばかりです。

自分の記憶が正しければ、この奥に「佐世保海兵団之跡碑」があるはずですが…。

30メートルほど奥に進むと、明らかに最近のじゃなさそうな建物がありました。というか戦前の建物ようです。

もっと写真を撮らねばーと周り込もうとすると

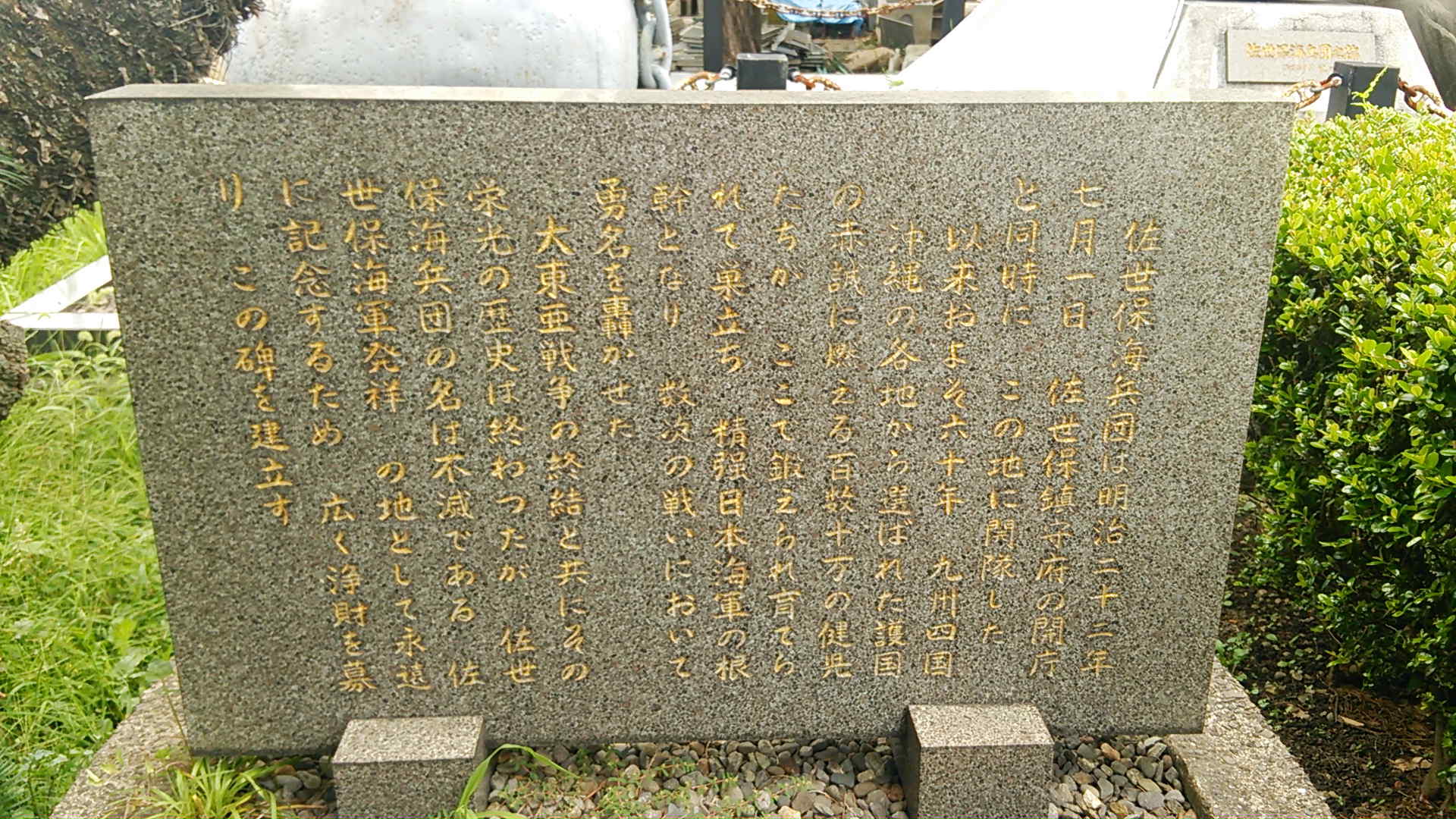

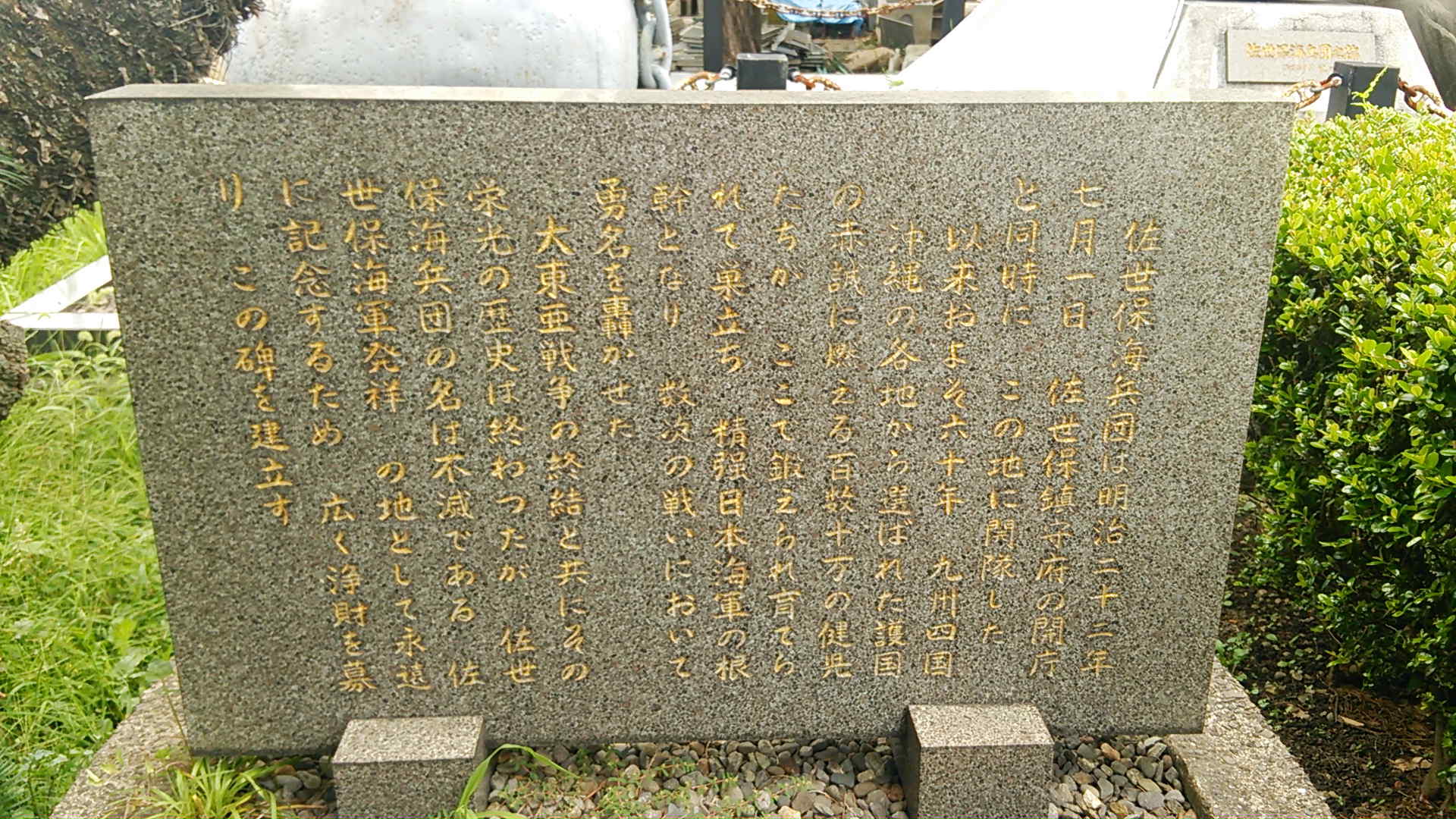

佐世保海兵団之跡碑がありました!

あった…けど雑草となんかの資材にまみれてるーーー!

雑草などの生え具合から、どう見ても放置プレイです…。奥は自衛隊施設、左手は米軍施設、ここは一般市民に開放されている佐世保公園内のはずですから、許可なく入っても大丈夫なはずなんですが、誰も入ってなさそうな雰囲気がぷんぷんするぜぇ状態なのでやたら不安になります…。

左手を見ると、米軍フェンスのいたるところに貼ってある看板が。

米軍フェンスとの位置関係はこんな感じになります。奥の米軍施設のキレイなスポーツ場で子供たちがワイワイやっているのと対照的で、こちらは暗くて静かな空気が漂っています。

碑の正面から見たところ。碑に続く道の茂り加減を見ると、やはり少なくとも数ヶ月は人の手が入った様子はありません。

ナナメから。コンクリート製みたいですが、劣化による汚れが目立っています。手前の錨はなんなんだろうなあ、と碑文を探すと

右っぽいことが書いてあるだけで、錨については書いてありません。

碑の下を確認してみると、地元の名士であった辻一三の名前が。この人の邸宅は私の実家と目と鼻の先ということもあり子供の頃から名前を知っていました。終戦直後から高度成長期まで佐世保の議会や市長として活躍した人です。エンプラ事件の発端となった入港の受け入れや、原子力船むつの入港受け入れなど、今も評価は二分される人だとは思いますが、佐世保に強い影響を残した人には変わりないと思います。

彼の名前があるということは、市長として現職だった昭和38年から57年の間に建立されたんでしょう。

結局錨については分からず終いでした。錨についてはあんまり詳しくないですが、こういういかにも「錨!」って感じのストックアンカーは戦前のもののようなイメージがあるけどなぁ。

さて、この碑の周りには写真に写ってないところにも公園のベンチやゴミ箱が大量に置いて(投棄して?)あったりするんですが、そこに見覚えがある少年がいました。

やあ久しぶり!と言っているような気がしたので、思わず、ここにいたのか!と声をかけてしまいました。この少年とライオンは、小学生の頃に一番よく遊んだ木場田公園にありました。今ではその公園も今風のキレイな風貌に様変わりをしていますが、こんなところで再会するとは思いませんでした。台座部分がないですが、公園にあった当時は大人の身の丈ほどある重厚な台座の上にあったので、よじ登ろうとしてたのをよく覚えています。

公園の改築で撤去されたものの破壊してしまうのは偲びないと思った関係者の配慮でしょうか。劣化してボロボロになっていますが、ブルーシートがかけられていた痕跡もあります。

佐世保海兵団之跡碑が残念な状態で放置されていましたが、思わぬ再会も出来たので満足とし、最初も目的であった眼鏡を買いにさせぼ五番街に向いました。

家から自転車で数分圏内で、買い物ついでに史跡めぐりができるのはすごくラッキーです!