九州北部地方はなかなか梅雨入りしませんね。ある日雨が降っても、そこから数日間は良いお天気が続きます。あたたかい陽気で、蚊もいないし、湿度もそれほど高くないからレジャー日和が続いています。

続きを読む →VRX のメーター バックライトを LED 化しました。

僕の ホンダ VRX Roadster は中古購入した時から、タコメーター(回転速度計)のバックライトが光っていませんでした。

続きを読む →VRXのヘッドライトをLED化しました。

スーパーカブのヘッドライトの LED 化して1年3ヶ月、兼ねてよりやりたかった Honda VRX Roadster のヘッドライトの LED 化を行いました。最近は陽が長くなったものの、夜道を走るとハロゲンランプの暗さが怖いです。

続きを読む →カッティングマシンを買ってみました。

前回、ハスラーにスノーピークのカッティングステッカーを貼りました。思った以上に良い仕上りになりました。そうなるとオリジナルのカッティングステッカーを作りたくなるのが人の性…。ということで、カッティングマシンを購入しました。

続きを読む →ハスラーにスノーピークのロゴステッカーを貼りました。

今日から6月です。九州南部の梅雨入り発表があったものの、長崎は良い天気だったので、前日に到着したスノーピークのロゴステッカー(カッティングシート)をハスラーに貼りました。

続きを読む →フジミ模型 1/12 スーパーカブ110 を作りました。

平戸 海鮮丼ツーリング

土曜日は夜まで嫁ちゃんが仕事なので、日中は基本的にフリーです。昼過ぎに起きてお腹が減っていたので平戸まで海鮮丼を食べに行きました。

続きを読む →多久市ラーメンツーリング

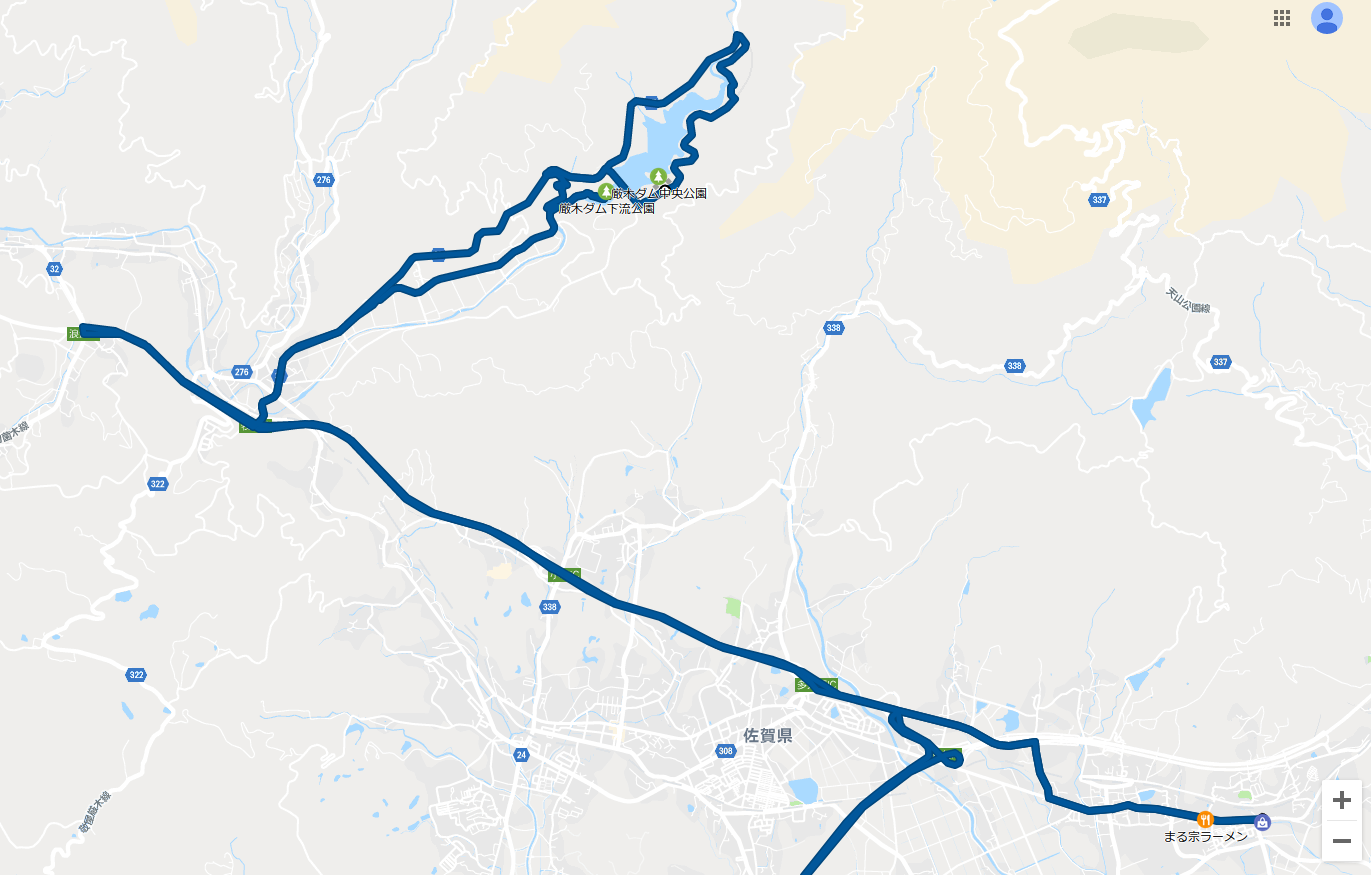

良い天気だったので VRX に取り付けたビキニカウルのテストを兼ねて、佐世保から片道50kmほど高速道路を走ったところにある佐賀県の多久市にラーメンを食べに行くことにしました。

ビキニカウル付きで高速走行

佐世保から武雄ジャンクションまでは、自動車専用道で制限速度は70km〜80km/h。武雄ジャンクションから多久インターまでは高速道路で100km/hの部分です。

重くてゆっくり走る設計のVRXに、太っている僕が乗っているので遅いのは変わりません。自動車専用道ではストレスなく80km/h巡航を維持できていましたが、高速道路になった途端に厳しくなります。走行車線のトラックや軽四輪の後ろについて、100km/hで走っていました。僕が乗っていると出ても115km/h程度なので、追い越し車線には出ていけないなぁ…、みんな法定速度を守ってくれれば安心なのに。

ただ、取り付けたビキニカウルの恩恵で、運転そのものは楽になりました。とても期待どおり。100km/h巡航時、胸や腹に当たる風圧は大幅に軽減されます。

座高も高く上体も大柄なので、カウルの中にすっぽりと収まることはありませんが、小さなカウルでもそこそこ風を逃がしてくれるので、ハンドルを握る手に力を入れて体を支えることがなくなりました。ハンドル操作に集中ができそうです。

重い僕が風に持っていかれると、当然車体も不安定になるので、ビキニカウルを取り付けて正解でした。格好はどうあれ、まずは安全第一で満足しています。

高回転時のVツインは「エンジンが燃えちゃうよ!」と泣き言を言わんばかりの振動ですが、それも少し慣れてきました。

まる宗ラーメン

川登SAで休憩後、多久インターで降り、多久市のまる宗ラーメンに到着。店員は若い男性と中年の男女だったので、ご家族で経営してるのかな。客層は中年の男性客が多く、夫婦らしき客もいました。休日のせいか、午後1時をすぎてるのに盛況みたい。

ちょうどランチタイムだったので、サービス品の「ラーメン定食」を注文しました。通常800円のセットが100円引きの700円らしいです。ごはんに餃子もついて、昼食にちょうど良い量。

ラーメンの味は、見た目よりもくどくなくさっぱり系。でも、ちゃんと豚骨の風味を感じられるもので美味しかったです。この価格で近場にあったら、きっと週1は通っちゃいますね(笑)

Googleのレビューに「山小屋ラーメンに似ている」とのコメントがありました。系統は似ているけれど、味はこっちの方が好きかも。

厳木ダム

まる宗ラーメンを出てコンビニに寄ったあと、どこか公園や史跡的なものはないかと Google マップを眺めていると、天山の裾野にある厳木(きゅうらぎ)ダムを見つけました。経路案内では、車で20分くらい。ちょうど良い距離なので行ってみます。

Google 様の経路案内どおりに道を進むと、厳木多久有料道路に乗ってしまいました。多久原ICで乗って、料金所で150円を支払って(ETC非対応)、牧瀬ICで降りるルート…これって下道とあんまり変わらない気もしましたが、今回は60km/h以上で走ることが目的でもありますので、バッチコイです。

厳木ダム下流公園

ダムが見えてきたところで停まって、写真を撮ってみました。

高低差を利用した水力発電施設のようで、ゴウンゴウンとタービンが回る音がしていました。無人と思われる施設のスピーカーから「ここは突然水が出る場合があります。退去してください。」と音声が流れてちょっとびっくり。

入ってはいけない場所なのかな? ゲートも何もなかったし、公園はこの道の先にあるようだし…。

誰もいないですが、あんまり長居しちゃいけない雰囲気だったので先に進みました。

先に進むと厳木ダムの本体が見えました。ダムの直下にある緑地に公園が整備されていて、遊歩道や案内板、ベンチ、公衆トイレまで完備されています。

本当に「ダムの直下」に来たのはここが初めて! この巨大な堤体の向こう側に、1000万トンもの水があるのが信じられません。テンションあがりまくりです(笑)

もちろん、公園の方に水が来ないように高い塀で囲まれています(参考サイト)。写真でいうと右側の斜面が水が流れるところのようです。

下から見上げていると、堤体の上を歩く観光客らしき人影がいくつも見えました。これは登って見てみたい!

厳木ダム中央公園

ダムの堤体の上を走って、厳木ダム中央公園にやってきました。トイレ、公衆電話、駐車場、ベンチに加え、アスレチックもあるようです。

この日は今年になって初の夏日だったらしく、天気が良いのも相俟って、プロテクターとウィンドブレーカーが蒸れる蒸れる。 O〜_(:3」∠)_

湖畔の公園も直射日光がガンガン照っていましたが、四阿で休んでいたら時折涼しい風が抜けて、とても気持ち良かったです。

汗を乾かすために小一時間ほど湖を眺めていました。こんなに天気が良いのに、僕の近くにやってきた観光客は1組のみ。たまに湖畔沿いの道路を通るバイクが見えましたが、おおよそ風の音と鳥の声だけでとても気持ちの良い場所でした。

また、奥の方にあるキャンプ場の横の川には、鯉のぼりが掲げてありました。美味しいラーメンを食べて、気持ちいい場所でのんびりして、ビキニカウルも調子がよくてとても満足。

帰りました

厳木多久有料道路を通り、多久インターに戻って、高速道路で佐世保まで帰りました。

本日は、高速100km、下道50kmの計150kmほど走りました。前回給油より通勤で40km強走っていたので、佐世保のインターを降りて自宅近辺のガソリンスタンドに行く道で、ポスポスと音が出始めてガス欠気味に。ガソリンスタンド300m手前の信号待ちでリザーブをオンにしました。良いタイミングだなー。

坂の多い街乗りで、しかも短距離な通勤では15km/L前後。スイスイ進むツーリングは25km/Lくらいです。1996年当時のスペックによる燃費は37km/Lなので、もうちょっとダイエットしたら伸びるかな…。

サイドスタンドしかないので給油中は常に車体が傾くので正確な値は分からないですが、タンク容量11Lに対してリザーブは2〜2.5L程度あるみたいです。

今回セルフで給油したら、ちょうど9L入りました。やはりツーリングでは200kmを目安に給油した方が良さそうです。

ジョグのバッテリーとエアフィルターを交換しました。

先日に引き続き、2007年式のヤマハ ジョグ (CE50/SA36J) のメンテナンスをしていきます。今日は平日だったため、夜の作業です。

嫁ちゃんが帰宅してリンガーハットに行って夕食を食べて、帰宅したのが10時半。そこから作業開始です。

バッテリーの交換

前回の続き、マフラーを降ろしてリアタイヤと格闘するのはさすがに気が退けたので簡単なところから済ませてしまいます。

シート下のカバーを止めている2箇所のボルトを外します。一つはプラスネジ、もう一つはスターネジです。

中央がバッテリー、シート直下にある銀色の部分がシリンダーヘッドです。バッテリー上部を覆っているカバーを外して、マイナスターミナルから外していきます。念の為ゴム手袋を装備。

バッテリーを取り外すと、すっぽり収まる穴が見えます。

取り出したバッテリーは社外品の「BTX5L-BS」という安いバッテリー。前オーナーが中古で購入した5年前にバイクショップが入れたものと思われます。ちなみにジョグのマニュアルでは「GTX5L-BS」が対応バッテリーとして書かれています。

今回購入したものは新品の GTX5L-BS 互換のバッテリー。液入り充電済のものです。ターミナルのネジも新品のものが同梱されていました。プラスターミナル、マイナスターミナルの順にネジで固定して、セルスタートすると勢いよくセルスターターが動いてすぐにエンジンがかかりました。これでOK〜。

スパークプラグ

バッテリー交換の作業中に気になったのが、シリンダーヘッドに這うように固定されているケーブル。

その先はシリンダー内に入っています。スパークプラグですね!

ケーブルを外してみると、プラグが出てきました。六角ネジとして固定されていますが、フレームやエキパイが邪魔で回せない…。実は、交換用にと新品の NGK 製スパークプラグ CR7E も準備してたので、ついでに替えておこうと思ったけど、どうやら時間がかかりそう。23時近くになっていたので今夜は諦めておきます。

エアフィルターの交換

エアフィルターは簡単に交換できそうなので、こちらを済ませます。

車体左下部にあるケースのネジを取ると、フィルターが出てきました。

上が新品で購入したエアクリーナーエレメントフィルター。下が取り外したもの。繊維部分が全体的に汚れてオイル染みが出来ています。ガリガリ洗えばキレイになりそうですが、安いし新品に交換しちゃいます!

フィルターを取り外したダクト内は外側に比べて綺麗です。ただ、下部にオイルが貯まっていました。

オイル抜き用のチューブ(?)かな。汚れた上にススみたいなものが付いていて、詰まっています。

ハサミで切断するとボトボトとオイルが出てきました。切断したままだとエアがこっちから吸われてマズいかな?

前知識ゼロでやってみたので、後で調べてみます。(マズかったらまた塞ごう…)

近くで見学していた嫁ちゃんに新しいフィルターを抑えてもらいつつ、カバーを取り付ければ完了です!

試運転

近所を3分ほど走ってきたら、スロットルを開いた時のレスポンスが体感で分かるほど変わっていました! 加速時のトルクが少し大きくなり、スピードに乗るのが早くなりました。

VRX もカブもキャブ車だったので、バッテリーといえばウィンカーやセルのイメージしかありませんでしたが、改めて考えるとジョグはFI車。電気仕掛けのインジェクションで燃料を噴射したり、オイルタンクに電動ポンプがあったりと、駆動系に影響する電装がついてます。

前回のリアタイヤ交換が上手く行かず、週末まで保留状態なので、ちょっとした上向きの変化があって嬉しかったです。

あとは、リアタイヤ交換というボスを倒したら、外装を綺麗にして、既に届いている風防やトップケースを付けてオッサン通勤仕様にするという楽しみが待っています。

え? Vベルトを確認しろって…?

パ、パンドラの箱じゃないといいけどなぁー!

続きます。

VRXにビキニカウルを取り付けました。

僕のVRXには、前オーナーさんが自家塗装した社外品のビキニカウルが装備されていました。一時は高速道路に乗る予定はなったので取り外していましたが、ゴールデンウィークのツーリングに供え、再度、取り付けてみました。

ビキニカウル

ビキニカウルは社外品の安価で出回っているもののようです。

元々は赤色だったものを自家塗装されたらしく、VRXを入手した時にはスペーサー付きの取り付けボルトで固定してあったのですが、いざ必要となって探してみるも見当たらず…。

取り付け

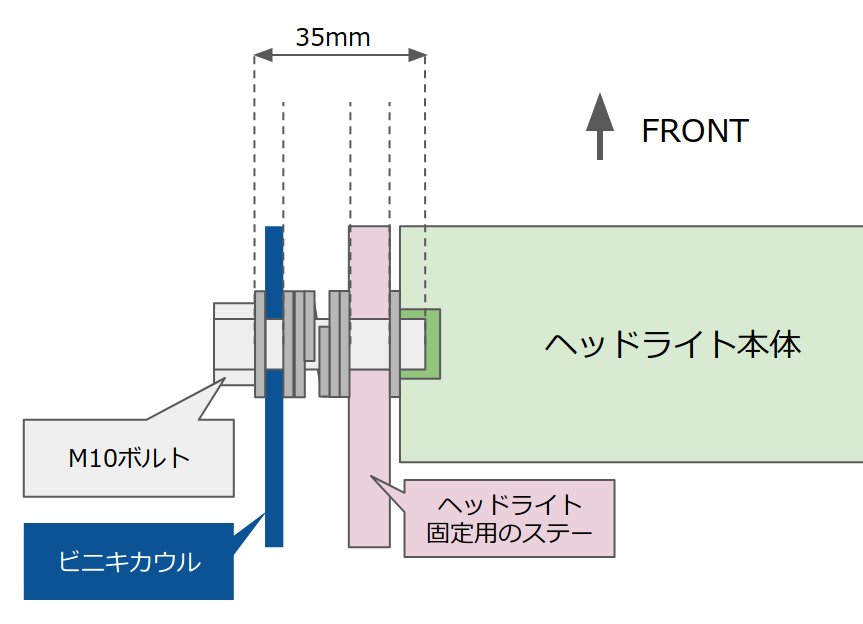

仕方ないので、近所のホームセンターでM10のステンレスボルトを3種類(35mm、40mm、45mm)×2個ずつとステンレスワッシャー、スプリングワッシャーを購入し、締めたり緩めたりしながらようやく取り付けができました。

結局M10/35mmのボルトを使ったんですが、噛ませるワッシャーの数が分からないと大変です。フロントフォークに固定されたステーでヘッドライトを挟み込むように圧がかからないと、ヘッドライトがガクガクなっちゃいますし、ビキニカウルとステーの間のワッシャーが少ないと、ビキニカウルが内側(図でいうと右側)に変形して割れてしまいそうに。色々な箇所にバランスよく圧をかけないと固定できません。

また、ヘッドライト本体のネジ穴の深さが思ったよりも浅くて(5mmくらい?)、「ビキニカウル〜ステー間のクリアランスさえ維持して締めつけておけばいい!」ってワケでもないんですよね。捻じ込もうと思っても、ヘッドライト本体に一定以上ボルトが入りません。

手が入りづらい場所でワッシャーが落ちないようにしつつ穴を合わせ、左右同時に締めつけて調整…の繰り返しだったので、割とストレスになる作業でした。

買ってきたワッシャーが厚み1.5mmのものだったので、取り付けボルトセットのスペーサー(厚みは5mmくらい?)があった方が作業が捗ると思います。

VRX のヘッドライトは H4 ソケットで、ハスラーと互換性があるようなので、そのうち LED 化してみたいと思ってましたが、この作業の繰り返しはちょっとツラいかも。

見た目の変化

さて、四苦八苦の上、取り付けができたのでまずは見た目の確認です。

取り付け前はこんな感じだったのが…

こんな風になりました。

んわー! かっこ…悪いッ!

スポスタにビキニカウルを取り付けて、カフェレーサー風にすると様になるような気がするんですが、元来重量級で鈍足なVRXにカウルという組み合わせなので、コンセプトが迷子になってるようにも思えます。

また、嫁ちゃんを路上で落っことさないように取り付けているスティード用のバックレストも全体的なバランスを崩してる気がしました。これは納車時になかったもので、僕が後付けしたものです。

足を伸ばして跨れない…。

VRX はリア部分が一般的なアメリカンよりも高く、純正のシート高もスーフォアよりも高い770mm。(でも、ハンドル位置が高いのでラインディングポジションは楽です)

バックレストを付けることによって、三段シートみたいな跳ね上がり方になっちゃっています。ロケットカウルと三段シートの組み合わせから成るバランスは、あんまり好みじゃないので、バックレストを取り外すことにします。