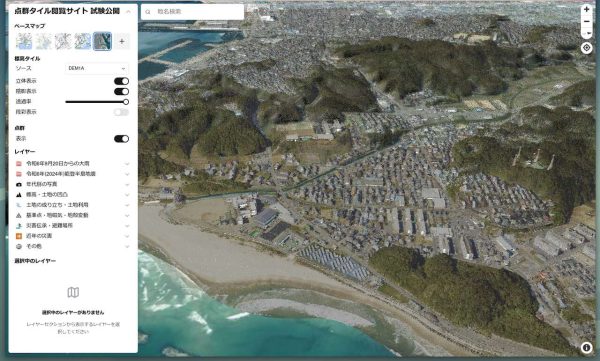

国土地理院の点群タイル閲覧サイトが試験公開されたので見てみました。

カテゴリー: コンピューター

ImageMagickで画像の同一性を評価する

撮り貯めた写真が多くて、Google フォトのバックアップが降ってきたものや、スマホやデジカメから転送した写真や、デジカメからスマホ経由で Google フォトにアップロードされたものやら、ブログや SNS 向けにリサイ…

curl で GMail を送信

自分用のメモです。何番煎じかわからないネタですが、curl オプションなどが時代によってやや違う模様。2025年2月時点で動作した状態をメモしてます。

Nemoの拡張メニュー

ブログに掲載したり、チャットで他人に送ったりする JPEG ファイルは自動的にリサイズや最適化がされないことが多いはずです。一方、昨今は携帯電話で簡易的に撮影した写真であっても JPEG ファイルになると優に1MBを超え…

HSP で TCP 接続

ストレージの整理をしていたら、20数年前の HSP のコードが出てきました。

llama.cpp 環境構築の覚え書き

自分用の覚え書きです。

Debian 10 to 12 して WP を動かす

このブログを支えている WordPress は定期的にバージョンアップをしていますが、ベースとなる PHP のバージョンが 7.3 だったので、ダッシュボードで警告がでるようになってきました。/etc/debian_ve…

Google広告を出してみた

あるビジネスの立ち上げ時の顧客獲得のために、Google 広告を3月に集中的に出してみました。

Google ストリートビューの任意の地点に360°写真を投稿する その1

THETA や Insta360 で撮影した360°写真がたくさんあるので、Google ストリートビューの任意の地点に360°写真を投稿したいと考えました。

作業用パソコンを買い直しました

これまで使っていた作業用のパソコンは導入7周年を迎えようとしています。ムーアの法則が成り立たなくなって久しいのでリプレイスする機会を逃しまくって時間が経過してしまいました。ハードウェア面ではそれほど不満を感じていなかった…